龍谷大学 You, Unlimited

Need Help?

Faculty of Advanced Science and Technology

先端理工学部機械工学・ロボティクス課程

機械工学・ロボティクスの幅広い知識・技術を修得し、それを実際に応用できる能力を身につけた人材を育成します。

関連するプログラム

プロジェクト紹介

機械工学・ロボティクス課程

永瀬 純也 准教授

[専門分野]

ロボット工学、メカトロニクス

▼解決をめざす「社会課題」

労働力人口の減少

機械工学とロボット技術で少子高齢化や

環境問題による社会課題を解決し

より良い暮らしを実現する

機械工学の進歩とロボティクスの活用が労働力の補完や生産性の向上を可能にする

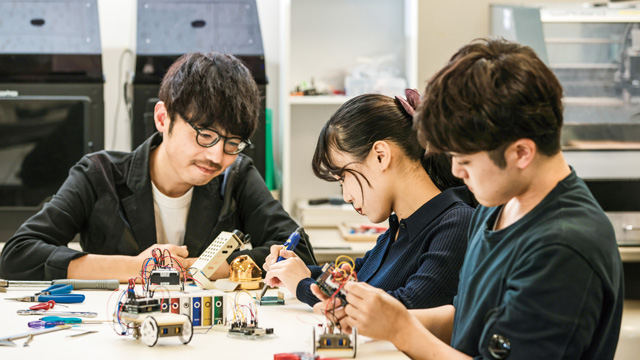

多様な業界の人手不足をはじめ、少子高齢化や環境問題、インフラの老朽化、災害対策などの社会課題を解決するには、機械工学とロボット技術の発展が欠かせません。その活用方法として、産業の自動化による生産性の向上、ロボットを用いた医療・介護サービス、交通分野での環境負荷軽減などが考えられます。機械工学の領域では新しい材料やエネルギーソリューションの開発、高効率な機械の設計、環境にやさしい技術の導入が期待されている一方、ロボティクスの領域では高精度で繊細な動きを実現するロボットの開発や人とロボットが共存・協働するための安全技術の確立が求められています。「機械工学・ロボティクス入門」では、そういった社会のニーズに将来的に応えられる技術者を養成します。1年次の早い段階から機械の分解・組み立てやロボットの制御を体験しながら、機械とロボットの基本構造について理解を深めていきます。

現代社会の閉塞感を打ち破る工学的な思考力をもつ未来の技術者へ

「機械工学・ロボティクス入門」では、機械やロボットに使われている技術がどのような形で社会に貢献しているのかも実感できます。例えば、ロボットの制御実験から学べるセンサー情報を用いた移動制御の方法は、自動運転や産業用ロボットの開発に直結する技術です。また、制御系の設計から実験、評価までの流れを体験することで、製品開発のプロセスも把握できます。こうした実践的な学修によって培われる工学的な思考力とスキルは、技術者として社会課題の解決に取り組む将来の重要な基盤となるはずです。さらに、ものづくりの基礎やレポートの書き方を学ぶペットボトルロケットの設計・製作や、進路のヒントが得られる本学OBとの座談会など、キャリア形成の足がかりとなる機会も数多く設けています。この授業を通じて機械工学とロボティクスの魅力を発見し、社会課題に立ち向かう力が養われることを期待しています。

Laboratories 研究室紹介

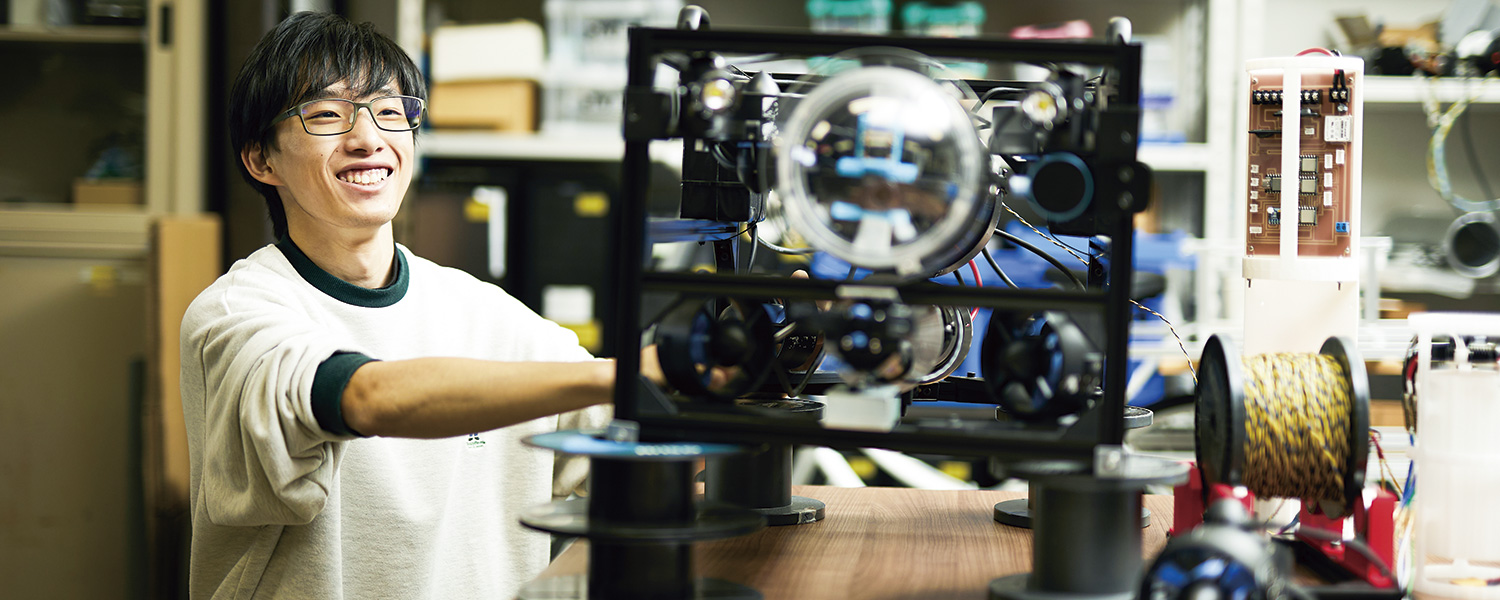

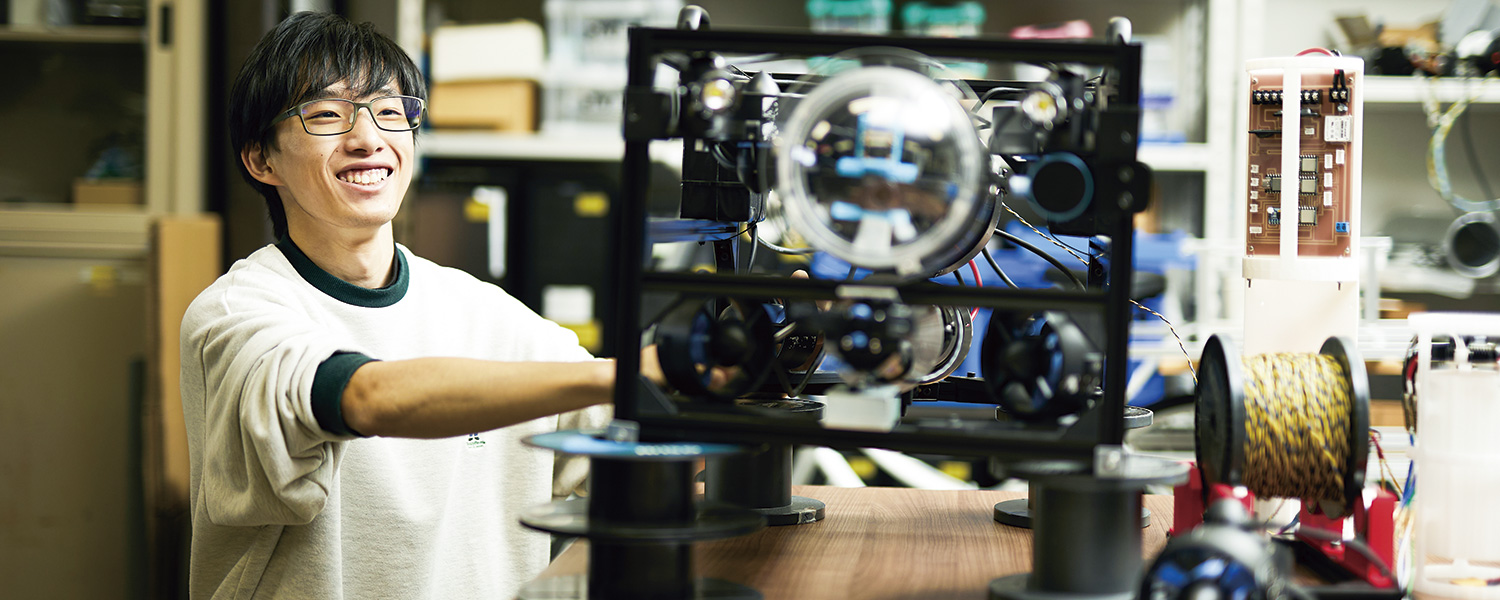

機械工学・ロボティクス課程 坂上 憲光 研究室

ロボットによる水中作業の代行

ダイバーの作業を代行するロボットを開発

先行研究を継承し制御プログラムの構築をめざす

坂元 智裕さん

機械工学・ロボティクス課程 4年生(滋賀県 光泉高等学校※ 出身)

※現:光線カトリック高等学校

坂上研究室では、危険が伴う水中作業を人間の代わりに行うロボットを開発しています。私が卒業研究として取り組んでいるのは「水中ロボットの触覚共有制御の精度向上に向けたるスラスタ用角度センサの試作と検証」です。先輩が残してくれた制御プログラムの解読と関連論文の精査をとおして、先行研究を発展させる道筋が見えてきました。また、この研究をとおして、プログラム言語や水中ロボットの制御式など多くの専門的な知識も修得できました。大学院進学後は、さらに研究を重ね、より高性能な水中ロボット技術の実現に貢献したいです。

[その他の研究室テーマ]

- 尻尾の受動ダイナミクスがSLIPモデルの安定性に与える影響に関する研究

- 4脚ロボット実機への手応え制御の導入

- 風洞実験による垂直軸風車の翼形状に関する研究

- 数値シミュレーションを用いた凝縮の熱流動特性に関する研究

- 窒化ケイ素製球状ツールを用いた鉄鋼材料の新規摩擦攪拌接合

- 非回転工具とマシニングセンタを用いた彫金文様の再現に関する研究