龍谷大学 You, Unlimited

Need Help?

Faculty of Advanced Science and Technology

先端理工学部環境科学課程

生態学に立脚した自然への理解と環境工学的な課題解決アプローチを学修し、環境問題に対して創造的に課題解決法を提案できる人材を育成します。

プロジェクト紹介

環境科学課程

山中 裕樹 教授

[専門分野]

生物多様性科学、環境DNA学

▼解決をめざす「社会課題」

生物多様性の減少

環境DNAが解き明かす

びわ湖の生物多様性の真実

コップ1杯の水から種を特定する技術でネイチャーポジティブを実現する

生物多様性の減少は、世界規模での危機に直面しています。この課題に対して「びわ湖100地点環境DNA調査」という革新的なプロジェクトを立ち上げました。環境DNAとは、水や土壌中に存在する生物のDNAの総称です。私たちはコップ1杯の水からDNAの断片を採取・分析し、川に生息する魚を特定するDNA分析技術の研究を進めてきました。従来の調査では見落とされていた希少種や外来種の分布まで把握できるこの技術を活用し「ネイチャーポジティブ」をめざします。これは「多様性減少に対して人類が責任をもち、社会・経済のシステムの更新を経て、人類が暮らしつつも多様性を減少させずに回復させていく仕組みをつくる」壮大な挑戦です。滋賀県という限定的な地域で実証し、スモールスケールでのネイチャーポジティブの成功例を世界に発信することが狙いです。あらゆるステークホルダーと協働し、保全行動につながる新しい社会を構築していきます。

複雑なシステムを理解し社会全体で取り組む新しい保全の形へ

環境問題は往々にして他人事としてとらえられ「誰かの責任」と片づけられがちです。しかし、生物多様性の減少は、私たち一人ひとりが確実に関与している重要な課題です。「行動、生活、コミュニティ」が環境につながる複雑なパスを分析していくと、自分たちが要因の一つになっていることを理解できるはずです。環境DNA分析は、見えにくい生物多様性の実態を可視化し、客観的な情報として提供することで、社会全体の意識改革を促進します。今回のプロジェクトでは、組織としてどう行動すればネイチャーポジティブのための社会・経済システムの変更に貢献できるのかを考えていただきます。そして消費行動や間接的な効果を含めた私たちの日々の判断が生物多様性とどうつながっているのか、科学的な視点から明らかにします。生物多様性のステークホルダーだという自覚を持つことこそが、この課題を解決する確かな一歩になると信じています。

Laboratories 研究室紹介

環境科学課程 三木 健 研究室

水域生態系の環境保全

ツボカビの生態を解き明かし

水域生態系の環境保全につなげる

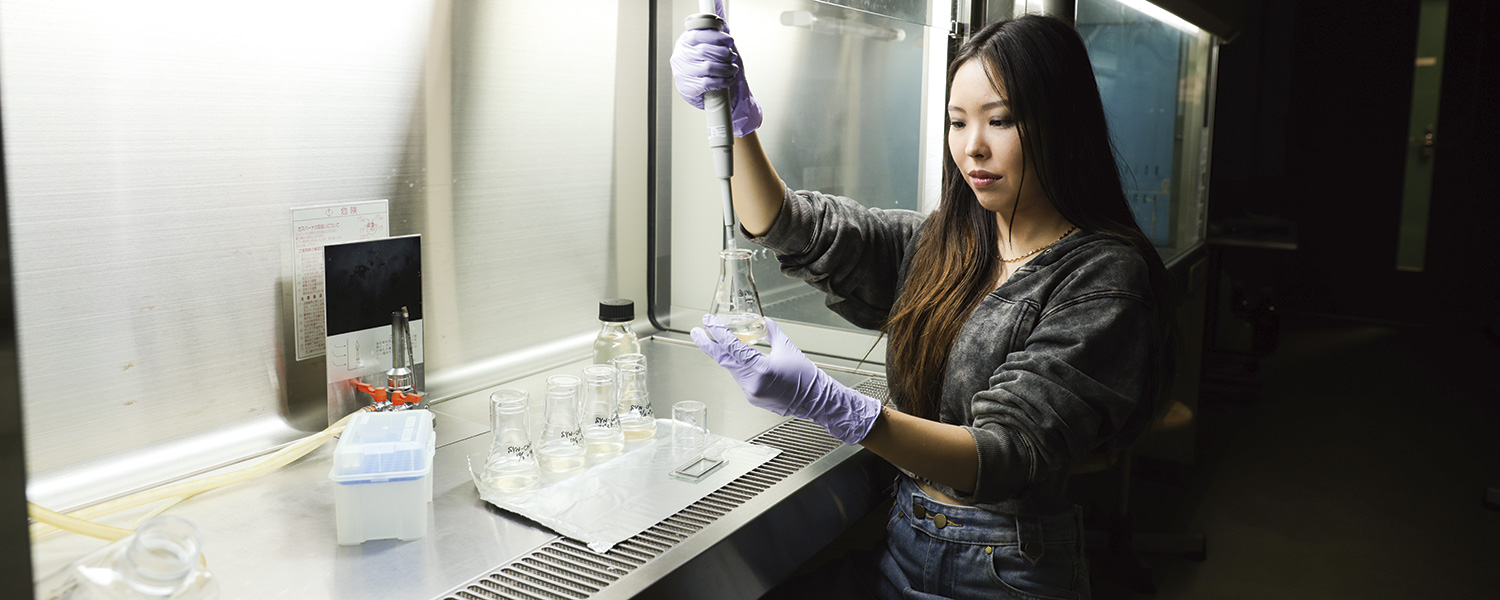

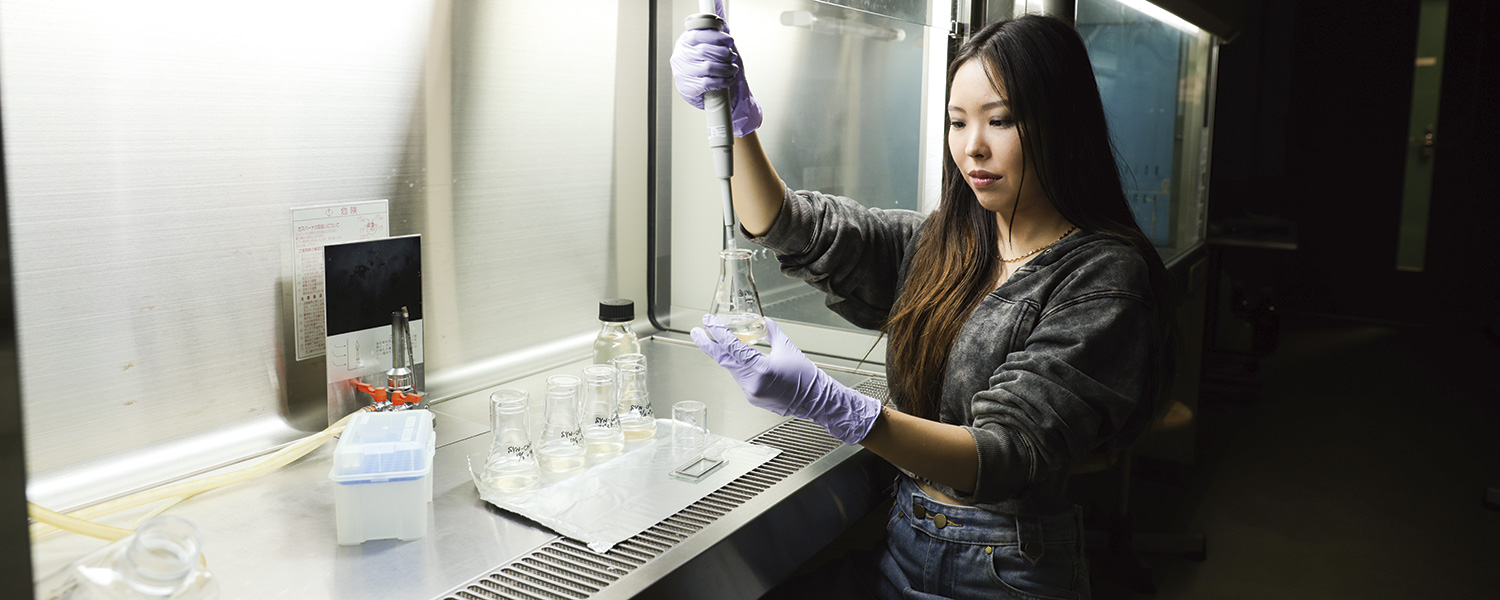

藤本 周子さん

理工学部 環境ソリューション工学科 2023年卒業

理工学研究科 修士課程 環境ソリューション工学専攻 2年生

(京都府 大谷高等学校 出身)

生態系は複雑な条件が絡み合って成り立っています。その複雑な相互作用を明らかにするため、プログラミングを活用した定量的アプローチから取り組んでいます。現在は「植物プランクトン由来VOCのツボカビ感染による質的・量的時間変化」に着目し、先行研究の少ないツボカビの水域生態系における重要性を追究しています。研究にあたって、ツボカビや植物プランクトンといった生物の培養が思うように進まず、何度も実験方法の変更を強いられました。しかし、この研究が進めば、水域生態系における環境保全につながるに違いありません。

[その他の研究室テーマ]

- 種子から作るサステイナブルな水処理剤の改良

- 空飛ぶ薬剤耐性菌~微生物学的安全性は水域から大気環境へ

- 化学物質の分解・発生挙動に基づいた環境影響評価

- 森をめぐる炭素や水の動きを通して森林の多様な機能を評価する

- 生態系を支える昆虫の多様性と機能の解明

- 環境DNA分析を用いた生物多様性可視化手法の検討と社会実装